ばあちゃんプロフィール

大分県佐伯市深島、昭和12年12月16日生まれ。二人姉妹の長女。お料理が好きで昔からおしゃれなハイカラさん。今でもお化粧は毎日しっかり。婦人部の部長などを務め、島の女性陣の中での中心的存在。ひ孫からは「島ばあちゃん」、島の人からは「ヒサヨねぇ」と呼ばれている。

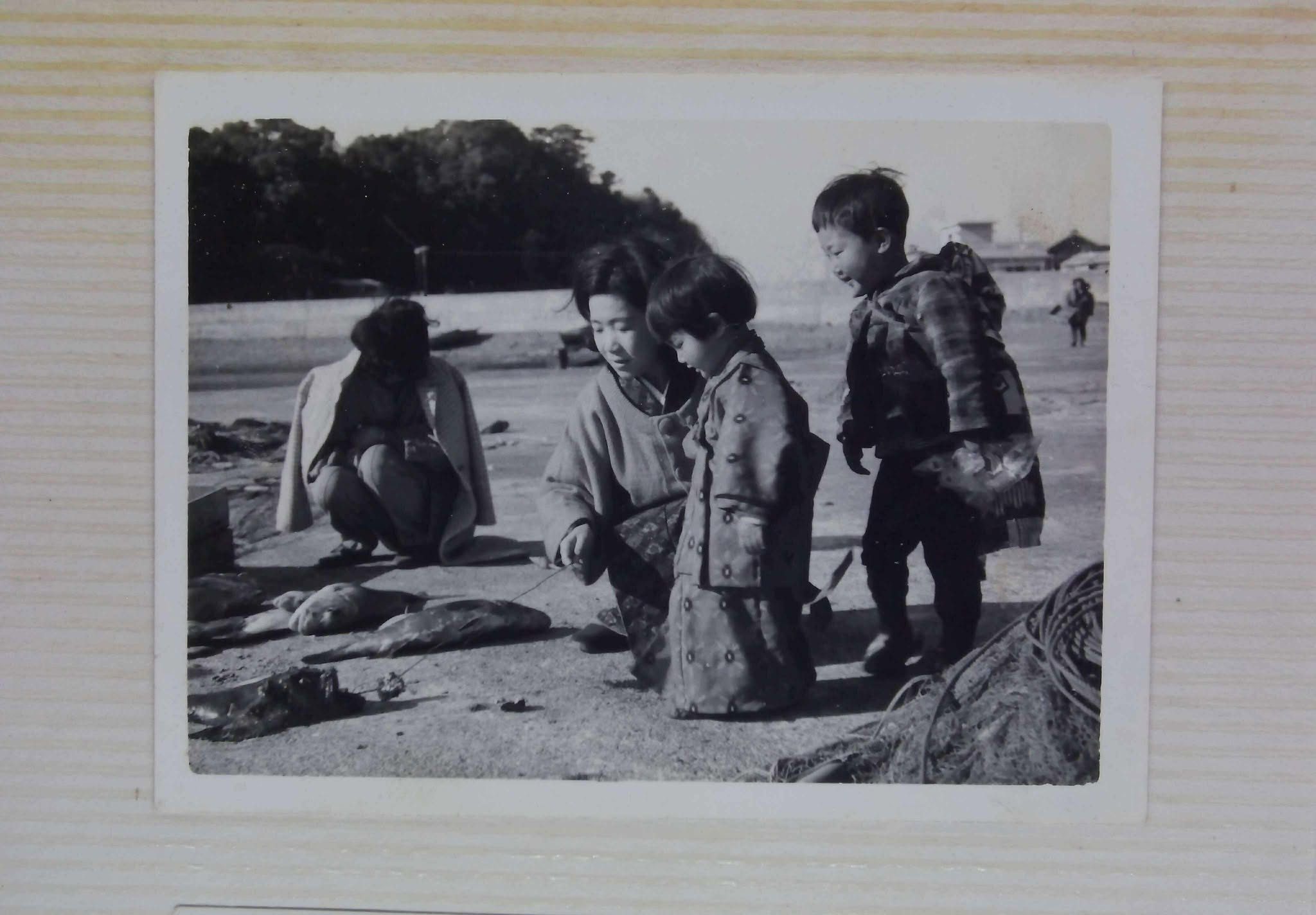

大分県南部、佐伯市蒲江から船で30分。住民わずか11人の小さな離島「深島(ふかしま)」。

透明な海と手つかずの自然が広がるこの島も、第二次世界大戦中には空襲の被害を受けました。今回は、深島に暮らす「島ばあちゃん」ことあべひさよさんに、戦時中の記憶と今の暮らしについて語ってもらいました。

学校で迎えた空襲

「私たちはね、しがみついたことがあるのよ。学校でみんなで遊んでいたら、急にパリパリパリパリって音がしてね(※空襲警報や戦闘機の音)。みんなで一斉にしがみついたの。そのときも誰かがやられていた。私もしがみついたわ、何人かでね。」

ひさよさんは、学校で突然空襲に遭った日のことを覚えています。島にも爆弾が落ち、人が亡くなったこともあったといいます。防空壕もあったそうで、「うちの家のすぐ後ろに大きな防空壕があって、海まで抜けてたんよ」と話してくれました。

子どもたちの暮らし

学校に通ってはいたものの、授業よりも畑仕事や子守りが優先される日々。

「勉強することは少なかったなあ」と笑いながら話す、ひさよさん。

島の子どもたちは、空襲や兵隊さんの姿を見ながらも、日々の生活をこなしていきました。

「浜の方には防空壕もあって、波が来ると怖かったよ。台風や戦争などがあって、子どもながらにまた何かあるんじゃないかと思いながら過ごしたものさ。」

戦争のなかの助け合い

大変な時代であっても、ばあちゃんは「島の人が助け合って生きていた」と振り返ります。先生や兵隊さんも一緒に避難し、食べ物を分け合い、笑い合う時間もあったそうです。

「苦しかったけど、楽しいこともあったのよ。笑いながら過ごすこともあった。助け合わないと生きていけなかったからね。」

食卓を支えた麦ご飯と配給

食べ物が乏しいなかで、生活を支えたのは島でとれる麦でした。

「麦を挽いてね、丸麦でご飯を炊いたんよ。配給でもらった米に、麦を茶碗いっぱい混ぜてね。そうやってようやく食べていた。あんまり米はなかったから、麦のご飯ばかりだったわ。」

子どもたちにとって、麦ご飯は当たり前の食事。貴重な米を少しでも長く食べられるように工夫しながら、家族みんなで分け合って暮らしていました。

味噌・醤油・砂糖を手づくりした暮らし

調味料も買うのではなく、自分たちでつくるのが当たり前の時代でした。

「麦で味噌もつくったのよ。葉っぱを敷いて石を並べて、1年間寝かせて。なすを味噌漬けにして食べたりもしたね。醤油も自分たちで仕込んでいた。塩は海辺でつくったし、砂糖はサトウキビを植えて絞ってね。」

深島でつくられる味噌は、昔ながらの麦味噌。80年以上受け継がれてきた伝統の製法で、かまどを使い、麦を蒸して仕込んだ麦麹をたっぷり加えて手作りしています。

今でも「深島味噌」という名前で親しまれ、素朴で優しい甘みが特徴です。深島味噌はこちらをご覧ください。https://fukashima.thebase.in/

深島での今の暮らしは?

料理が大好きで、人にご飯をふるまうのが何よりの楽しみ。以前は、自慢の魚の煮付けをつくって来島者へおもてなしをしてきました。

編み物も得意で、昔から自分で作るだけでなく、ひ孫にも教えています。にこやかに話してくれました。

深島の魅力

深島は、豊かな自然と人の温かさが残る小さな島です。透き通る海では釣りやシュノーケリングが楽しめ、猫が多く暮らす島としても知られています。人が少ないからこそ、昔ながらの助け合いの文化や、手づくりの食文化が息づいている場所なのです。

参考 深島でぃーぷまりん https://fukashima.com/

あとがき

深島に暮らす「島ばあちゃん」ことひさよさんのお話は、戦争の記憶を伝えるだけでなく、島での暮らしの知恵や人とのつながりの温かさを思い出させてくれました。戦時中の厳しい環境のなかでも、笑い合い、助け合い、工夫を重ねて生きてきた日々。その姿勢は、人口わずか11人の島で今も続く支え合う暮らしとも言えると感じます。(取材担当より)

感想・コメント

0